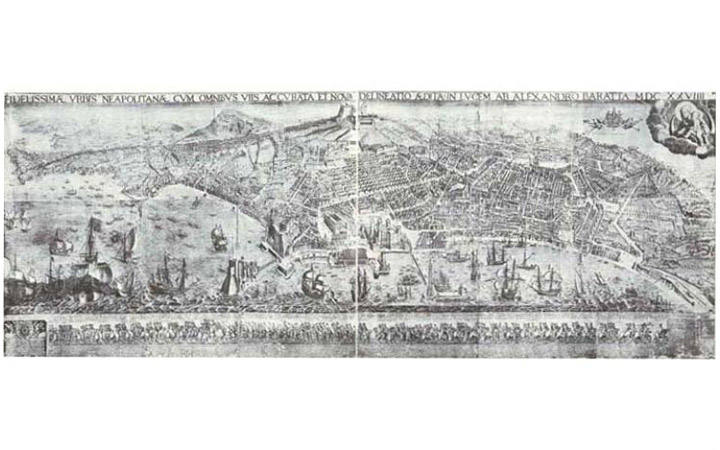

La veduta a volo d’uccello incisa su rame di Alessandro Baratta è senza dubbio la più straordinaria rappresentazione della città del XVII secolo, documento di notevolissimo valore per lo studio della Napoli seicentesca e prototipo della rappresentazione della città fino al Settecento.

La veduta qui riprodotta, conservata presso la Banca Commerciale Italiana di Roma, è un’esemplare dell’edizione del 1629, stampata da Giovanni Orlandi a Napoli; la rappresentazione è composta da dieci fogli disposti su due file da cinque più altri sei per la trattazione storica (tratta dall’”Historia” di G.A. Summonte della prima metà del secolo), la legenda in 236 voci e la cavalcata, poste in basso. La prima versione dell’immagine, definita dopo anni di lavoro, è del 1627; quella dell’Orlandi è la seconda, modificata rispetto alla precedente in alcuni particolari: in alto a destra un cartiglio con la dedica in spagnolo al viceré Antonio Alvarez de Toledo viene sostituito con una rappresentazione della Madonna con il Bambino, a sinistra della quale vengono inseriti l’indicazione dell’editore e lo stemma reale; nell’«Indice de i Viceré» viene aggiunto il nome di Ferdinando Afan de Ribera; il Palazzo Reale con la zona circostante e l’area attorno al ponte della Maddalena appaiono ridisegnati. Nel 1670 la veduta viene nuovamente edita inserendo la darsena e correggendo la data; nel 1679 il lavoro è ristampato da Nicola Mautone senza varianti, tranne l’indicazione del nuovo stampatore.

La veduta, realizzata servendosi della collaborazione di Nicolas Perrey e forse di altri, viene definita attraverso un punto di vista collocato in alto sul mare, delineando un’ampia rappresentazione che dal ponte della Maddalena giunge fino ai Campi Flegrei. L’immagine delinea la rappresentazione della città ponendo in prospettiva una base planimetrica – ottenuta attraverso un rilevamento della struttura urbana – sulla quale vengono disegnate le volumetrie degli edifici utilizzando più tecniche rappresentative. La veduta descrive in maniera attenta, ricca e minuziosa l’ambiente urbano così come si configurava alla fine degli anni Venti del secolo; è possibile riscontrare una serie di deformazioni prospettiche, evidenti ad esempio nel caso del Palazzo Reale, il sovradimensionamento di molti edifici a carattere militare come Castel dell’Ovo, Castel Nuovo e Castel Sant’Elmo e una minore precisione nella rappresentazione in alcune zone della città, più evidente nel disegno dei borghi: in modo particolare sono gli insediamenti a nord della cerchia muraria che soffrono semplificazioni e imprecisioni. La dettagliata rappresentazione viene inoltre arricchita dalla ricca legenda e da una nutrita serie di toponimi inseriti direttamente nel campo topografico.

Un altro esemplare della veduta del 1629, mancante però della cavalcata, è conservato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, ove si trova anche una stampa del 1670; il lavoro del 1679, ancora privo della cavalcata, è invece a Napoli nella sede della Banca Sannitica, mentre un esemplare dell’edizione del 1627, mancante del secondo e del quarto rame, è conservato presso la British Library di Londra.

L’immagine costituisce per la storia dell’iconografia urbana partenopea un momento fondamentale che rivoluziona la stessa concezione dell’immagine della città; dalla metà del secolo la veduta si afferma come prototipo di riferimento per numerosissimi lavori in tutt’Europa. Essa costituisce il modello per alcuni dipinti di D. Barra e tra le altre per le vedute di G.G. De Rossi (1649), G.F. Pesche (1685), C. Perriello e G. Pietrasanta (1690), D. Maiorino (guida di Napoli di C. Celano, 1692), V. Coronelli (“Isolario” dell’”Atlante Veneto”, datato 1696), F. Sesone (1705), P. Petrini (1698, 1718 e 1748); la diffusione in Europa del prototipo si riscontra in molteplici lavori editi in Olanda (B. Stopendaal, 1653, ‘Theatrum’ di J. Blaeu; P. Mortier, 1704; P. Mortier, 1708), in Francia (J. Boisseau, 1652; N. de Fer, 1701; J. e L. Crépy, 1720 circa), in Germania (J. Stridbeck, 1700 circa; G. Adlerhold, 1708; G. Bodenehr, 1720; J.B. Homann, 1727; G.C. Kilian, 1758 circa). [Maria Iaccarino]

| Città | Napoli |

| Autore | Baratta, Alessandro (1583-1637 post) |

| Soggetto | Napoli. Veduta a volo d'uccello |

| Ambito Cronologico | 1629 |

| Collocazione | Roma, collezione Banca Intesa |

| Tipologia | veduta prospettica o a volo d'uccello |

| Tecnica | stampa |

| Editore | Orlandi, Giovanni |

| Luogo Edizione | |

| Scala | |

| Iscrizioni | Titolo in alto; legenda con 236 voci al di sotto dell’immagine. Più in basso, titolo e immagine della cavalcata e descrizione storica. |

| Dimensione | 92 x 247.5 |

| Supporto | carta |

| Nazione | Italia |

| Rif.CD | na031 |

| Bibliografia | C. de Seta, ''Cartografia della città di Napoli. Lineamenti dell’evoluzione urbana'', 3 voll., Napoli 1969; C. de Seta, 'Topografia urbana e vedutismo nel Seicento; a proposito di alcuni disegni di Alessandro Baratta”, in «Prospettiva», n. 22, 1980, pp. 45-60; C. de Seta, 'Napoli. Le città nella storia d’Italia”, Roma-Bari 1981; 'Civiltà del Seicento a Napoli”, catalogo della mostra (Napoli, 1984-85), Napoli 1984, vol. I ; A. Baratta, 'Fidelissimae urbis neapolitanae cum omnibus viis accurata et nova delineatio”, a cura di C. de Seta, Napoli 1986; "La città di Napoli tra vedutismo e cartografia. Piante e vedute dal XV al XIX secolo", a cura di G. Pane e V. Valerio, catalogo della mostra (Napoli, 1988), Napoli 1987; "All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all’Ottocento", catalogo della mostra (Napoli, 1990), Napoli 1990; C. de Seta, "Napoli tra Rinascimento e Illuminismo", Napoli 1991; 'L’immagine delle città italiane dal XV al XIX secolo”, a cura di C. de Seta, catalogo della mostra (Napoli, 1998-99), Roma 1998; M. Iaccarino, scheda, in 'Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia”, a cura di C. de Seta e A. Buccaro, Napoli 2006, p. 132; P.C. Verde, "I modelli 'unici' dell'iconografia di Napoli vicereale e la veduta di Alessandro Baratta del 1627", in 'Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia”, a cura di C. de Seta e A. Buccaro, Napoli 2006, pp. 47-69. |